8 novembre 1765, Domaine Pellac

Le vent du soir fait danser les feuillages des orangers. Dans la grande salle à manger, l’ombre du jour s’étire paresseusement sur les boiseries anciennes. J’écris à la lueur tremblotante d’un chandelier, le vin encore tiède sur ma langue et l’odeur du gibier rôti dans les narines.

Ce matin, je n’étais encore qu’un jeune noble cloîtré à Valence, surveillant la fermentation des cuves de mon père. Ce soir, je suis un homme décidé, sur le point de partir chasser une créature qui ensanglante les forêts du Gévaudan.

Tout a commencé avec l’arrivée du Révérend Père Bonaventure, vieil ami de mon père, dont les mains ridées cachent mal l’autorité naturelle. Il était accompagné de son protégé, Léonce — jeune homme bien mis, trop sage à mon goût, mais courtois — et d’une femme au regard plus perçant que celui d’un fusil bien huilé : Armande Jacquard, la fameuse Louvetière de Mercoire. Une vraie bête de montagne, celle-là. Rien qu’à la voir, on comprend que ce n’est pas elle qu’on chasse.

Nous partagions le repas lorsque le messager est arrivé, essoufflé, poussiéreux, les bottes trempées. Il tendit une lettre au Père. L’évêque de Mende — rien de moins — y convoquait Bonaventure pour une affaire « de la plus haute importance », avant le 15 novembre. Ce fut la première étincelle.

Une chasse à la Bête. Une lettre scellée d’autorité. Des compagnons aux passés troubles ou édifiants. Le goût de l’aventure, plus fort que celui de l’Hermitage vieilli en fût. Comment ne pas les suivre ?

Pourtant, je savais que mon père n’approuverait pas. Il compte sur moi, dit-il. Sur mes talents de gestionnaire, mon sens de l’honneur, mon sang de Pellac. Alors ce soir, lorsqu’il est rentré au manoir, je lui ai parlé, les yeux dans les siens.

Il n’a pas crié. Il m’a regardé longtemps, silencieux, puis il m’a fait promettre. Promettre que, si je revenais vivant, je serais enfin ce fils exemplaire qu’il attend. Celui qui saura manier la serpe comme l’épée, le compte de production comme le mousquet.

J’ai promis.

Ensuite, je suis allé trouver Bastien. Fidèle Bastien, plus brave que bien des nobles, mais toujours serviteur. Je lui ai annoncé que nous partions demain. Il n’a pas bronché. Il a acquiescé, comme toujours. Après tout, que pouvait-il répondre ? C’est le fils du métayer. Et moi, je suis son maître.

Je ferme ce carnet pour ce soir. Demain, nous quittons Valence. Vers la Bête, vers la légende. Vers l’Histoire.

15 novembre 1765, quelque part entre Langogne et Mende

Il y a des jours où l’on se sent invincible, taillé pour la gloire, fait pour les récits que les siècles retiendront. Et puis il y a aujourd’hui.

Ce matin encore, je buvais du vin tiède dans une auberge cossue de Langogne, rêvant de bêtes et de balles d’argent. Ce soir, mes mains tremblent encore d’avoir vu Léonce gisant dans la boue, la gorge entamée, le souffle faible, son sang se mêlant à la pluie battante.

Mais reprenons. Nous sommes arrivés hier à Langogne, harassés par six jours de route. Nous n’étions pas seuls à songer à la Bête. Les murs vibraient déjà des récits sanglants. L’on disait que le Conseil du Gévaudan offrait deux mille livres à qui tuerait la créature, cinq cents autres des syndics de Mende et de Viviers. On murmurait même des exemptions d’impôt, privilèges… bref, de quoi faire d’un chasseur un seigneur. Cela attisait les appétits comme la viande trop tendre attire les mouches.

Nous avons entendu un homme parler de Jeanne Durand, blessée le 30 juin 1764. Puis Claude Morines, un jeune berger de douze ans, déchiqueté le 16 septembre. Et tant d’autres : Choizinets les Pradels, Cheilard l’Évêque, Chaudeyrac, Saint-Jean la Fouilleuse, Le Thort… Une traînée de sang sur les cartes.

À l’auberge, nous avons fait la rencontre d’un certain Baron Laroche-Boisseau, un noble aussi pompeux que méprisant, qui se permit de traiter le Père Bonaventure avec une légèreté offensante. J’ai dû hausser le ton. Je n’aime guère que l’on manque de respect aux vieillards vertueux, même quand ils sentent un peu la soutane humide.

Il nous a tout de même appris qu’une battue serait organisée au château de Mercoire, le 17. Un événement d’importance. Je brûle de m’y rendre.

Autre rencontre : Jean Godard, berger au service de Mademoiselle de Barjac. Il n’a pas le port d’un soldat, mais son regard est franc, et son chien énorme semble plus fidèle que bien des hommes. Il nous a parlé d’une femme, Jeannette, qu’il a sauvée le 13 novembre trois, attaquée par une créature monstrueuse. Il a vu la Bête.

Nous devions partir au matin pour Mende. Finalement, nous avons quitté Langogne sans attendre. Le chemin fut traître. Sentiers boueux, rochers dissimulés, forêt fermée comme un poing, et un orage à faire trembler les troncs.

Puis, elle est venue.

Il n’y a pas de mot pour la décrire, pas assez de souffle pour dire la peur. Une masse, une silhouette hurlante entre chien et démon. Elle s’est jetée sur nous. Léonce a crié, puis chuté. Je jure que je l’ai cru mort. Et c’est alors que Jean Godard et son molosse sont intervenus, surgis des ténèbres comme un miracle. Ils l’ont fait fuir.

Après, nous avons observé l’empreinte. Trop grande, trop profonde, trop ordonnée pour n’être que celle d’un simple loup. Quelque chose d’autre rôde dans ces bois. Quelque chose de trop ancien pour avoir un nom.

Que Dieu nous garde…

16 novembre 1765, Mende, après l’audience épiscopale

Ce matin, la pluie avait laissé place à une lumière pâle, presque timide, comme si le ciel lui-même hésitait à bénir cette contrée tourmentée. Nous avons trouvé un apothicaire dans les rues sinueuses de Mende, dont les fioles semblaient plus vieilles que lui. Le remède acheté pour Léonce dégageait une odeur si forte que Bastien en a eu les larmes aux yeux. Cela dit, le garçon s’en remet doucement — et c’est un soulagement.

L’heure venue, nous nous sommes rendus à l’abbaye de Mende, austère et silencieuse, où nous avons été accueillis par un certain Père Gabriel, homme froid et peu prompt. Après une longue attente dans un couloir de pierre humide, enfin, l’Évêque Florent de Choiseul-Beaupré nous a reçus.

L’homme est impressionnant — non par la carrure, mais par l’aura. Calme, posé, regard acéré. Il nous a confié une vérité glaçante : le Roi ne veut plus entendre parler de la Bête. Un chasseur venu de Normandie, envoyé en toute discrétion, aurait échoué, incapable de se mesurer à la rudesse des terres gévaudanaises. Le roi, las et sceptique, tourne le regard ailleurs. Alors c’est à l’Évêque que revient la tâche de rétablir la paix des âmes.

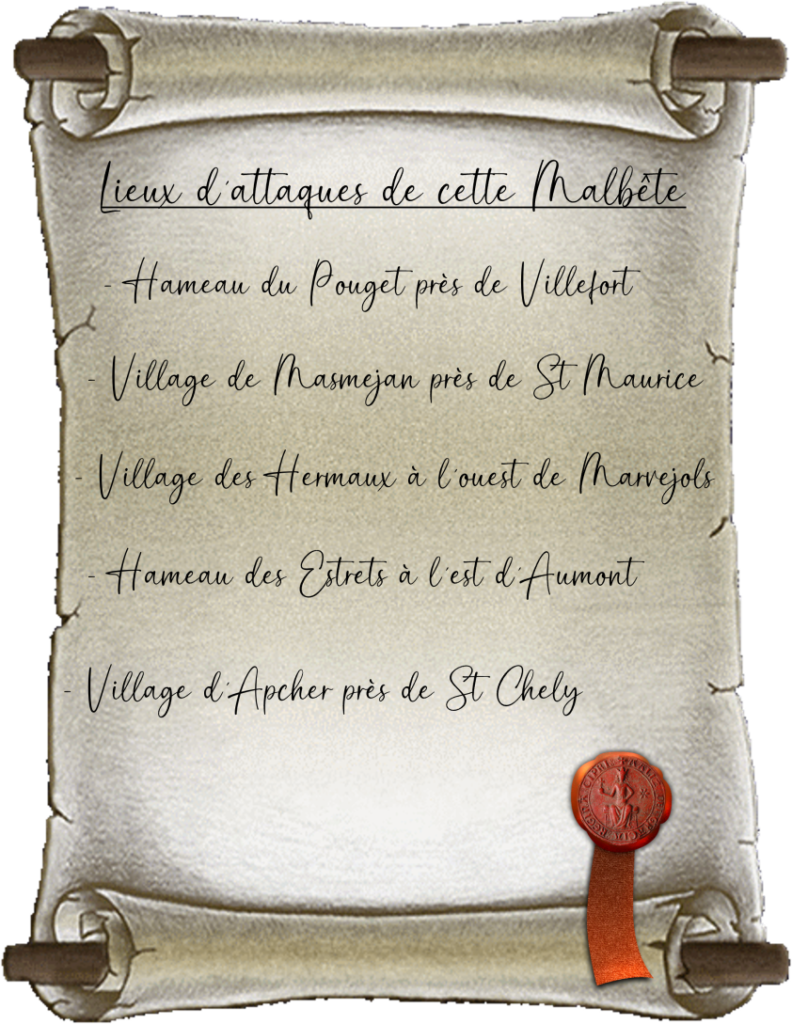

Selon ses mots, la Malebête — car c’est ainsi qu’il la nomme — sème le doute autant que le sang. Certains disent qu’elle est la main de Dieu, une punition divine venue s’abattre sur ces terres rudes. D’autres, que le Diable rôde dans les forêts. L’Évêque, lui, veut des hommes capables de ramener la raison.

Il a donc demandé au Père Bonaventure de former un groupe éclairé, capable de traquer la bête mais aussi de rassurer les âmes et restaurer l’ordre. Pas de grandes battues aux cors de chasse et aux capes empesées : ce sont là, selon lui, des spectacles pour les parisiens en mal de théâtre. Il n’a guère de mots tendres pour le Baron Laroche-Boisseau, dont l’idée même m’irrite encore. En revanche, il parle avec respect du marquis d’Apchier, qui semble orchestrer ses battues avec davantage d’intelligence.

Avant de nous congédier, l’Évêque nous a remis un document précieux : des rapports de curés des villages attaqués. Des éclats de vérité éparpillés sur une terre de brume. Et surtout, une lettre de recommandation à son sceau personnel, pour prouver que nous agissons sous son autorité.

Nous voilà donc — chasseurs, enquêteurs, messagers du silence. Il semble que la chasse que je rêvais glorieuse sera surtout morale, politique et spirituelle. Et cela me plaît davantage que je ne l’aurais cru.

Je crois que, pour la première fois, je ne pars plus à l’aventure comme un fils gâté en quête d’honneur. Je pars par devoir. Et cela… change tout.

18 novembre 1765, Château de Mercoire, matin

Je me suis réveillé seul. J’ai compris assez vite que la battue avait commencé sans moi. Voilà ce que c’est que de vouloir impressionner une demoiselle avec quelques verres de trop et une bouteille de liqueur d’orange offerte par pure stratégie diplomatique. Tant pis.

Hier, notre route vers Mercoire s’est étirée en détours curieux. Le Père Bonaventure nous a parlé de créatures mi-homme mi-loup. Des sornettes de vieux curé à l’imagination trop enfiévrée. J’ai hoché la tête par respect, mais l’esprit ailleurs.

Saint-Jean la Fouillouse fut notre première halte. Un prêtre nous a orientés vers un paysan du nom de Claude Roux, homme de la terre, de boue et de silences lourds. Il nous a parlé d’une certaine Arrianne Herbrar, partie faire paître ses brebis il y a un an. On l’a retrouvée mutilée dans un trou d’eau, le corps plus retourné qu’un champ d’hiver. Une image qui, depuis, s’est figée dans mon esprit.

Ensuite, nous avons accompagné Armande à son repaire. Elle y a pris quelques affaires, puis nous avons repris la route.

Chaudeyrac fut notre deuxième halte. Là, un berger de quinze ans retrouvé la gorge tranchée, presque décapité, le 1er septembre. Puis, à Cheylard l’Évêque, un autre jeune garçon, même âge, même sort, cette fois devant une grotte. Le motif est clair, répétitif. Cela dépasse la simple attaque d’un animal. Quelque chose d’autre agit ici.

Enfin, le Château de Mercoire, en fin de journée. Un endroit superbe, illuminé pour l’occasion. Mademoiselle de Barjac nous y attendait, rayonnante, noble et piquante. Je lui ai offert une bouteille de ma précieuse liqueur d’orange, et j’ai bu plus que de raison. Hélas, mes talents de séducteur se sont heurtés à son regard attendri vers Léonce — ce gringalet studieux qui a décidément plus de chance que de prestance. Elle ne sait pas ce qu’elle rate. Un Pellac ne se refuse pas !

Le baron de la Roche Boisseau, louvetier de Versailles était là aussi, suffisant, empesé, assommant. Un perroquet en uniforme qui confond autorité et arrogance. Je me suis retenu — difficilement — de lui faire ravaler ses manières.

Et me voilà ce matin, seul, la tête lourde, les souvenirs brumeux. La battue est partie sans moi, et je m’en moque plus que je ne le devrais. Si la Bête tombe ce matin, j’aurai manqué l’événement. Mais en mon for intérieur… je doute qu’ils l’abattent. Elle est plus rusée que leurs tambours, plus ancienne que leurs fusils, plus terrible que leurs plans.

J’irai les retrouver bientôt. En attendant, j’écris. C’est peut-être la seule chose qui me garde lucide dans cette terre où les loups marchent sur deux jambes et les prières s’égarent dans les bois.